Situation géographique& Histoire

Situation géographique de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales

Saint-Cyprien est une commune située dans le département des Pyrénées-Orientales dans l’extrême sud de la France. Sa localisation en bord de mer lui confère son caractère balnéaire, avec un port de plaisance important, et de longues plages de sable, attirant des touristes tout au long de l’année. Ses habitants et ses visiteurs y apprécient la douceur de vivre qui émane d’elle.

La ville est entourée de paysages variés, mêlant les plaines côtières aux reliefs des Pyrénées qui se dessinent en arrière-plan. Sa proximité avec la frontière espagnole et d’autres sites remarquables des Pyrénées-Orientales, comme les villes de Perpignan et Collioure, en fait un point stratégique pour découvrir la région. Saint-Cyprien est accessible facilement par la route via plusieurs axes départementaux et se situe à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, qui offre des connexions ferroviaires et aériennes.

Belle, accueillante, apaisante… Saint-Cyprien est une station d’exception, authentique et moderne, calme et dynamique, où les longues plages de sable coexistent avec des espaces verts nombreux et spacieux, dont le seul (magnifique) jardin botanique du département labellisé “Jardin remarquable”.

Une ville qui privilégie les mobilités douces et la pratique d’activités sportives et de bien-être grâce à des équipements performants. Une destination culturelle et festive, théâtre chaque année de très beaux événements.

Bref, une destination où il fait merveilleusement bon vivre et s’épanouir… que l’on soit jeune ou moins jeune, actif ou non, sportif ou non… et où tout est fait pour préserver le cadre et la qualité de vie, dans le respect de l’environnement.

Histoire de Saint-Cyprien

Une commune entre terre, mer… et culture

Saint-Cyprien, située dans le département des Pyrénées-Orientales, possède une histoire riche et fascinante, marquée par une évolution singulière : de village médiéval à station balnéaire dynamique, en passant par un haut lieu de culture. Aujourd’hui, elle séduit autant par ses plages que par son port de plaisance – l’un des plus vastes de la côte méditerranéenne française – et sa vie culturelle et festive intense.

Les origines et le Moyen Âge

L’histoire de Saint-Cyprien remonte à l’époque médiévale, avec la construction de la première chapelle à Villerase, un hameau de la commune, dès 904.

Sous l’influence des Templiers et d’Arnaud de Villeneuve au XIIe siècle, Saint-Cyprien se développe autour de structures religieuses, reflet de l’importance du spirituel dans les communautés rurales de l’époque.

Au XIIIe siècle, le village compte environ 350 habitants, vivant essentiellement d’agriculture et d’élevage. En 1385, une nouvelle église voit le jour, confirmant l’ancrage religieux du territoire.

Du développement au XVIIIe siècle à l’époque contemporaine

Au XVIIIe siècle, l’ancienne église romane est remplacée par une nouvelle, marquant une nouvelle étape dans la structuration du village.

Le port, déjà actif depuis le Moyen Âge, joue un rôle économique clé, notamment pour la pêche et les échanges commerciaux.

L’essor démographique et le développement moderne

À partir de 1962, Saint-Cyprien connaît une véritable transformation, passant de village rural à station balnéaire en plein essor. En 2021, la commune comptait près de 11 400 habitants, contre moins de 3 000 à la fin des années 1960. Elle devient un pôle touristique majeur de la côte catalane, alliant patrimoine, qualité de vie et attractivité.

La mission Racine : la naissance d’une station balnéaire

Le 24 octobre 1967, le président Charles de Gaulle survole le littoral du Languedoc-Roussillon dans le cadre de la Mission Racine, un ambitieux projet d’aménagement du territoire visant à démocratiser le tourisme.

Saint-Cyprien fait partie des six stations balnéaires créées entre 1963 et 1983. Ce plan transforme profondément la commune, qui se dote de nouvelles infrastructures touristiques, de logements adaptés, et devient accessible grâce à des axes routiers modernisés, comme l’autoroute A9.

Une ville marquée par la culture : l’héritage de François Desnoyer

Dans les années 1960, le peintre François Desnoyer, figure majeure de l’art figuratif du XXe siècle, tombe amoureux de Saint-Cyprien. Séduit par la lumière, la mer et la quiétude des lieux, il s’y installe et y crée un atelier. Il contribue activement à faire rayonner la commune sur la scène artistique.

À sa mort, il lègue à la ville une partie de ses œuvres et de sa collection personnelle, donnant naissance aux Collections de Saint-Cyprien – François Desnoyer, aujourd’hui un espace culturel de référence. Ce lieu perpétue son engagement en faveur de la création artistique et accueille régulièrement des expositions d’art contemporain.

Une ville rythmée par ses événements

Saint-Cyprien ne vit pas que de son passé ou de ses plages : elle vibre aussi tout au long de l’année au rythme de nombreux événements. Parmi eux, la Festa Major, la fête patronale de la commune, se distingue comme un moment fort du calendrier. Organisée chaque mi-septembre, elle réunit habitants et visiteurs autour de trois jours de festivités populaires : marché de terroir, concerts, animations catalanes, spectacles et traditions locales des différents terroirs, dans une ambiance conviviale et festive.

Un héritage vivant, entre tradition et modernité

Saint-Cyprien incarne aujourd’hui une réussite territoriale unique, où le patrimoine historique, l’engagement artistique et la vitalité touristique se conjuguent harmonieusement. De ses origines médiévales à la modernité insufflée par la Mission Racine et les artistes qui l’ont aimée, la commune continue d’écrire son histoire, entre terre, mer… et culture.

La Retirada à Saint-Cyprien

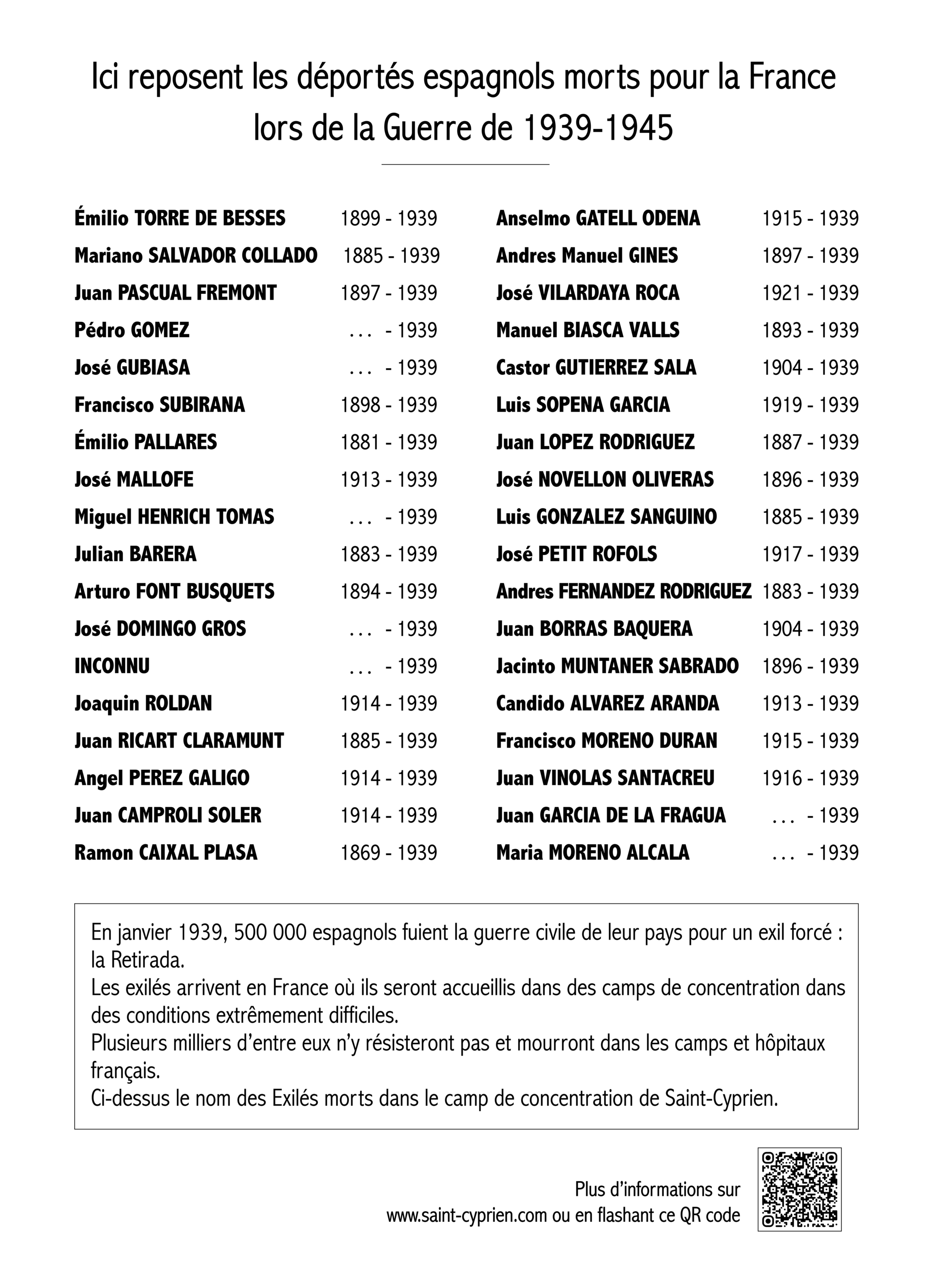

En janvier 1939, 500 000 Espagnols fuient la guerre civile de leur pays pour un exil forcé : la Retirada. Les exilés arrivent en France où ils seront accueillis dans des camps de concentration dans des conditions extrêmement difficiles. Plusieurs milliers d’entre eux n’y résisteront pas et mourront dans les camps et hôpitaux français.

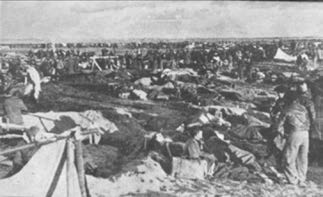

1939… A partir du 28 janvier, jusqu’aux environs du 13 février 1939, une vague de près de 500 000 républicains espagnols, civils, militaires et volontaires des Brigades internationales, envahissent le département des Pyrénées Orientales. Les autorités françaises, prises de court et réticentes à accueillir les réfugiés espagnols, mettent en place des camps de concentration sur le littoral. Dès les premiers jours de février, est ouvert le camp d’Argelès-sur-Mer puis, peu après, celui de Saint-Cyprien, et enfin, plus au nord, celui du Barcarès. Les trois camps du littoral présentent les mêmes caractéristiques : plusieurs hectares de sable et de lande bordés par la mer à l’est et fermés par des barbelés sur les trois autres côtés. Les premières semaines, les internés y vivent à même le sable, sans abris, sans toilettes et sans eau potable.

LE CAMP D’INTERNEMENT DE SAINT-CYPRIEN

Le camp de Saint-Cyprien est implanté aux abords de la mer. Il est délimité au sud par un marécage formé par la rencontre du canal de Saint-Cyprien et de la mer méditerranée, à l’ouest par des barbelés. Au nord, il borde l’Aygal, jusqu’aux abords de l’étang. Il n’occupe pas seulement la plage, mais aussi la lande située en arrière des dunes. Le choix du site est sans doute motivé par l’absence d’habitations sur cet emplacement et à son éloignement de tout important foyer de population. 1939 – A partir du 28 janvier et jusqu’aux environs du 13 février 1939, une vague de près de 500 000 républicains espagnols, civils, militaires et volontaires des Brigades Internationales envahissent le département des Pyrénées-Orientales. Les autorités françaises, prises de court et réticentes à accueillir les réfugiés espagnols, mettent en place des camps de réfugiés sur le littoral.

LES CONDITIONS DE VIE DU CAMP

Les premières semaines, les hommes dorment à même le sable ou la terre, sans baraquement pour s’abriter. Les décès sont réguliers en raison du manque d’hygiène et des difficultés d’approvisionnement en eau potable et en nourriture. Les conditions de surveillance sont drastiques et assurées par les troupes militaires, tirailleurs sénégalais, spahis ou garde républicaine mobile. Humiliés par cet accueil et les conditions de vie qu’ils subissent durant leurs premiers mois en France, les réfugiés tentent d’améliorer leur quotidien dans les centres d’hébergement et dans les camps. En comptant parfois sur l’aide d’organisations internationales de soutien aux réfugiés espagnols, ils organisent différentes activités afin de ne pas sombrer dans la folie et la dépression. Jeux de cartes, parties d’échecs, rencontres sportives, cours scolaires de tous niveaux, rédaction de journaux ou de bulletins, conférences improvisées et discussions politiques constituent l’emploi du temps de la majorité des réfugiés. Même dans le sud de la France, l’hiver est froid. Pour accueillir les premiers réfugiés, il n’y a aucun abri, aucun aménagement. Le camp fonctionne d’une façon autonome, avec ses propres règles, celles de l’armée. C’est un camp d’internement où des hommes et des femmes sont retenus et surveillés par des militaires qui organisent avec leurs moyens et comme ils peuvent, la survie des internés.

__

Català

Català

1939 : A partir del 28 de gener i fins aproximadament el 13 de febrer de 1939, una onada de prop de 500.000 republicans espanyols —civils, militars i voluntaris de les Brigades Internacionals— arriben en massa al departament dels Pirineus Orientals. Les autoritats franceses, sorpresa i reticents a acollir els refugiats espanyols, instal·len camps de concentració al litoral. Des dels primers dies de febrer s’obre el camp d’Argelers de la Marenda, poc després el de Sant Cebrià de Rosselló, i finalment, més al nord, el del Barcarès. Els tres camps del litoral presenten les mateixes característiques: diverses hectàrees de sorra i erms vorejades pel mar a l’est i tancades per filferros de pues als altres tres costats. Les primeres setmanes, els internats hi viuen a la sorra mateixasorra, sense refugi, sense lavabos i sense aigua potable.

EL CAMP D’INTERNAMENT DE SANT CEBRIÀ

El camp de Sant Cebrià està situat vora el mar. Està delimitat al sud per una zona pantanosa formada per la confluència del canal de Sant Cebrià i la mar Mediterrània, i a l’oest per filferros de pues. Al nord, arriba fins a l’Aygual, prop de l’estany. Ocupa no només la platja sinó també l’erm situat darrere les dunes. L’elecció d’aquest emplaçament està motivada , sens dubte per l’absència d’habitatges i la seva llunyania de qualsevol nucli de població important.

LES CONDICIONS DE VIDA AL CAMP

Durant les primeres setmanes, els homes dormen directament sobre la sorra o la terra, sense barraques per protegir-se. Les morts són nombroses a causa de la mala higiene i de les dificultats per aconseguir aigua potable i aliments. Les condicions de vigilància són dràstiques i garantides per tropes militars, tiradors senegalesos, spahis o guàrdia republicana mòbil.

Humiliats per aquest acull i per les condicions de vida que pateixen durant els primers mesos a França, els refugiats intenten millorar el seu dia a dia dins els camps o centres d’acollida. Amb l’ajuda de vegades, d’organitzacions internacionals de suport als refugiats espanyols s’organitzen diverses activitats per no caure en la bogeria o la depressió. Jocs de cartes, partides d’escacs, trobades esportives, classes escolars de tots els nivells, redacció de butlletins i diaris, conferències improvisades i debats polítics formen part del seu quotidià.

Fins i tot al sud de França, fa fred a l’hivern i per rebre els primers exiliats no hi ha cap refugi ni cap allotjament . El camp funciona de manera autònoma, amb les seves pròpies regles, les de l’exèrcit. És un camp d’internament on homes i dones són retinguts i vigilats per militars que organitzen, amb els recursos que tenen i de la millora manera possible, la supervivència dels internats.

__

🇪🇸 Castellano

1939… A partir del 28 de enero y hasta mediados de febrero de 1939, una oleada de cerca de 500.000 republicanos españoles —civiles, militares y voluntarios de las Brigadas Internacionales— llegan en el departamento de los Pirineos Orientales. Las autoridades francesas, sorprendidas de deber acoger a los refugiados españoles, establecen campos de concentración a lo largo de la costa. A comienzos de febrero se abre el campo de Argelès-sur-Mer, poco después el de Saint-Cyprien, y finalmente, más al norte, el del Barcarès. Los tres campos presentan las mismas características: varias hectáreas de arena y terreno baldío bordeadas por el mar al este y cerradas con alambradas en los otros tres lados. Durante las primeras semanas, los internados viven directamente sobre la arena, sin refugio, sin letrinas y sin agua potable.

Els historiadors Jordi Oliva, Martí Picas i Noemí Riudor han posat al descobert, a partir dels arxius, l’abast de la mortalitat dels refugiats de la Guerra d’Espanya enterrats al Rosselló, en particular la vinculada al camp de Sant Cebrià (1939-1940), esdevingut un lloc emblemàtic de la duresa de l’exili.

Refugiats de la Guerra d’Espanya enterrats al Rosselló: la mortalitat del camp de Sant Cebrià (1939-1940)

Refugiats de la Guerra d’Espanya enterrats al Rosselló: la mortalitat del camp de Sant Cebrià (1939-1940)

La Retirada de 1939 constitueix un dels episodis més tràgics de la història contemporània. Entre gener i febrer d’aquell any, davant l’avanç imparable de les tropes franquistes en la fase final de la Guerra d’Espanya, prop de mig milió de persones —entre combatents republicans i civils— van creuar la frontera vers l’Estat francès. Aquell èxode massiu no va ser només una fugida desesperada, sinó també l’inici d’un exili per a molts d’ells marcat per la incertesa i la por.

L’acollida per part de les autoritats franceses va ser, en general, improvisada i hostil. Davant la magnitud de l’arribada, l’Estat francès va optar per la solució de l’internament en camps provisionals. Argelers, el Barcarès o Sant Cebrià es van convertir ràpidament en espais de concentració a l’aire lliure, situats a les platges, envoltats de filferros i sense infraestructures adequades. Creat el febrer de 1939, el camp de Sant Cebrià va concentrar desenes de milers d’interns en condicions extremadament precàries. La manca d’aigua potable, d’aliments suficients, d’abric i d’assistència sanitària, combinada amb el fred hivernal i la insalubritat del terreny, va provocar un deteriorament ràpid de la salut, de per si precària, de molts exiliats.

En aquest sentit, un dels aspectes més oblidats d’aquests camps ha estat l’estudi nominal de la mortalitat. Durant molt de temps, la historiografia va posar l’accent en aspectes de l’exili com la repressió política, la posterior participació dels republicans en la Resistència, o la deportació, però va abordar de manera molt limitada les morts en aquests camps i/o en la condició de refugiats. Aquesta situació va començar a canviar gràcies als treballs de recerca de Jordi Oliva, Martí Picas i Noemí Riudor, que han aportat una mirada rigorosa i documentada sobre la mortalitat als camps del Rosselló, i en particular al de Sant Cebrià. Les seves investigacions han permès identificar causes, xifres i perfils de les víctimes, i contribuir a omplir un buit historiogràfic i memorial sobre aquell exili.

La recerca dels noms: el treball amb la documentació

La recerca sobre la identificació dels exiliats republicans morts s’inicia a partir d’una troballa casual: una nòmina de refugiats morts publicada al Boletín Oficial del Estado i a La Vanguardia Española (febrer-març de 1940). A partir d’aquest punt, l’estudi s’amplia amb altres treballs menors consultables en línia sobre els camps de Bram, Setfonts i Vernet d’Arieja, així com amb les relacions de morts recollides en memorials situats a Argelers, Sant Cebrià, Portvendres i el Barcarès. L’avenç de la recerca permet presentar un treball específic sobre els refugiats de la Guerra d’Espanya enterrats al cementiri de l’Oest de Perpinyà entre 1939 i 1942. El registre de noms s’amplia, es corregeix i es focalitza en la identificació nominal de les víctimes enterrades al principal cementiri de la capital del Rosselló, considerada l’epicentre d’aquesta mortalitat.

En una nova fase, la investigació incorpora el buidatge de noves fonts i arxius. La consulta en línia de les Tables des décès, successions et absences (1704-1968) dels Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals facilita la continuïtat del treball, especialment durant el context pandèmic. Alhora, es prioritza la revisió i curació de les dades recollides durant la visita a Perpinyà a Sant Cebrià l’estiu i tardor de 2021, amb consultes a la Direction de la Population Service des Affaires Civiles et Militaires, Mairie de Sant Cebrià, a l’Arxiu Municipal Camille Fourquet i als Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals (ADPO), amb l’excepció dels registres del Consulado General de España a Perpinyà, als quals no es va permetre l’accés.

Finalment, la continuïtat de l’estudi es basa en el creuament de diverses fonts d’època: les actes de defunció de l’État Civil, la sèrie 1787W dels ADPO que fa referència a defuncions en hospitals de Perpinyà, la documentació municipal, i el llibre registre Réfugiés Espagne 1939-1942 conservat a l’Oficina del cementiri de l’Oest.

La mortalitat procedent del camp de Sant Cebrià

Un fet clau en la memòria de la mortalitat del camp d’internament de Sant Cebrià és l’acte impulsat l’any 1977 per l’alcalde Jean Olibo, amb la dedicació d’un petit panteó que recull les restes de trenta-set refugiats del camp morts, i en origen, enterrats de manera irregular fora del recinte del cementiri. Aquest gest va permetre visibilitzar una part de les morts produïdes directament a Sant Cebrià i reconèixer institucionalment aquelles víctimes.

Tanmateix, l’anàlisi global de la mortalitat dels internats al camp de Sant Cebrià mostra que l’epicentre de les defuncions no fou exclusivament el municipi, sinó sobretot la ciutat de Perpinyà. Allà es concentraren els principals dispositius sanitaris que van atendre -sovint de manera insuficient- els internats greument malalts procedents del camp. En aquest sentit, cal destacar el paper de l’Hospital Civil de Sant Joan, així com dels centres habilitats com l’Hospital de Sant Lluís i l’Antic Hospital Militar, que van registrar un nombre significatiu d’internats del camp de Sant Cebrià.

Finalment, cal afegir que la geografia d’aquesta mortalitat s’estén també a Portvedres, on alguns refugiats van morir al vaixell-hospital Asni. Aquest conjunt d’espais evidencia que la mortalitat associada al camp de Sant Cebrià va desbordar els seus límits físics i s’inscriu en una xarxa sanitària més àmplia, amb Perpinyà com a epicentre.

Jordi Oliva, Martí Picas, Noemí Riudor

Sant Cebrià_llistat morts del camp

___

![]()

Réfugiés de la guerre d’Espagne inhumés en Roussillon : mortalité dans le camp de Saint -Cyprien (1939-1940).

La Retirada de 1939 est un des épisodes les plus tragiques de l’histoire contemporaine. Entre janvier et février de cette même année et face à l’avancée irrésistible des troupes franquistes dans la phase finale de la guerre d’Espagne, prés d’un demi – million de personnes – des combattants républicains et des civils-ont traversé la frontière vers l’état français. Cet exode massif n’était pas seulement une fuite désespérée, mais c’était le début d’un exil pour beaucoup d’entre eux marqué par l’incertitude et la peur.

L’accueil des autorités françaises fut généralement improvisé et hostile. Face à l’ampleur de l’afflux, l’état français opta pour l’internement dans des camps provisoires. A Argelès- sur Mer, Le Barcarès ou Saint – Cyprien les camps se transformèrent rapidement en zones de concentration à l’air libre, situés sur les plages, entourés de fils barbelés et dépourvus d’infrastructures appropriées. Mis en place en février 1939 le camp de Saint Cyprien concentrait des dizaines de milliers de détenus dans des conditions extrêmement précaires. Le manque d’eau potable, de nourriture suffisante, d’abris et de soins médicaux, conjugués au froid et à l’insalubrité, a entrainé une détérioration rapide de l’état de santé déjà précaire de nombreux exilés.

En ce sens, l’un des aspects les plus oubliés de ces camps a été l’étude nominale de la mortalité. L’historiographie a longtemps mis l’accent sur des aspects de l’exil tels que la répression politique, la participation ultérieure des républicains à la Résistance, la déportation, mais traita de manière très limitée les morts dans ces camps et ou leur condition de réfugiés. Cette situation a commencé a évoluer grâce aux travaux de recherche de Jordi Oliva, Martí Picas et Noemí Riudor qui ont permis d’établir un point de vue rigoureux et documenté sur la mortalité dans les camps du Roussillon et en particulier dans celui de Saint – Cyprien. Leurs recherches ont permis d’identifier les causes, les chiffres et les profils des victimes et ont contribué à remplir un vide historiographique et mémoriel sur cet exil.

La recherche des noms : le travail sur la documentation

Les recherches sur l‘identification des exilés républicains décédés commence à partir d’une trouvaille fortuite : une liste de réfugiés morts publiée au Boletín Oficial del Estado( BOE) et dans le journal La Vanguardia Espagnole (février-mars 1940).A partir de ce moment , l’étude se complète grâce à d’autres travaux mineurs disponibles en ligne sur les camps de Bram, Septfonds et Le Vernet d’Ariège ainsi que par les rapports de décès recueillis sur les monuments commémoratifs situés à Argelès, Saint Cyprien, Port-Vendres et Le Barcarès. Les progrès de la recherche nous permettent de présenter un travail spécifique sur les réfugiés de la guerre d’Espagne enterrés au cimetière de l’Ouest à Perpignan entre 1939 et 1942.La liste des noms est élargie, corrigée et axée sur l’identification nominale des victimes inhumées dans le plus important cimetière de la capitale du Roussillon et considéré comme l’épicentre de cette mortalité.

Dans un deuxième temps, la recherche incorpore l intégralité de nouvelles sources et d’archives. La consultation en ligne des Tables de décès, successions et absences des Archives Départementales des Pyrénées Orientales (ADPO) facilite la continuité du travail, notamment dans le contexte de la pandémie. Dans un même temps, l’examen et la gestion des données recueillies à Perpignan et à Saint – Cyprien l’été et automne 2021 sont privilégiées, avec des demandes d’informations auprès de la Direction de la Population Service des Affaires Civiles et Militaires de la mairie de Saint – Cyprien , aux Archives Municipale Camille Fourquet et aux Archives Départementales des Pyrénées Orientales(ADPO) à l’exception des registres du Consulat Général D’Espagne qui ne nous a pas autorisé l’accès aux documents .

Enfin, la poursuite de l’étude repose sur le croisement de diverses sources de données d’époque : les actes de décès de l’Etat Civil, la série 1787W des ADPO qui fait référence aux décès dans les hôpitaux de Perpignan, la documentation municipale et le livre de registre de Réfugiés D’Espagne 1939-1942 conservé au bureau du cimetière de l’Ouest à Perpignan.

La mortalité dans le camp de Saint Cyprien

Un événement marquant dans la mémoire de la mortalité dans le camp d’internement de Saint Cyprien est l’action menée en 1977 par le maire Jean Olibo, avec l’inauguration d’une sépulture qui recueille les restes de trente – sept réfugiés morts dans le camp et qui étaient auparavant enterrés, en toute irrégularité ,en dehors du cimetière. Ce geste a permis de rendre visibles certains des décès survenus directement à Saint Cyprien et de reconnaître institutionnellement ces victimes.

Cependant, l’analyse globale de la mortalité des internés au camp de Saint – Cyprien montre que l’épicentre des décès ne se situe pas exclusivement dans cette commune, mais principalement dans la ville de Perpignan. C’est là que se trouvaient les principaux établissements de santé qui dispensaient souvent des soins insuffisants aux internés du camp gravement malades. A cet égard, il est important de souligner le rôle de l’hôpital Civil Saint Jean, ainsi que celui des centres qualifiés tels que l’hôpital Saint Louis et l’ancien Hôpital Militaire, qui ont enregistré un nombre important d’internés du camp de Saint -Cyprien.

Enfin, il convient d’ajouter que la zone géographique de cette mortalité s’étend également à Port-Vendres, où des réfugiés sont morts sur le bateau hôpital L’Asni. Cet ensemble d’espaces montre que la mortalité associée au camp de Saint Cyprien dépassait ses limites et faisait partir d’un réseau sanitaire plus large, avec Perpignan comme épicentre.

Jordi Oliva, Martí Picas, Noemí Riudor